✔ XS - piccolissima (207 x 324)

✔ S - piccola (276 x 432)

✔ M - Media (380 x 594)

✔ L - Grande (384 x 600)

Originale

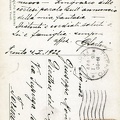

Cartolina con l'immagine di Giuseppe Verdi scritta da Giacomo Sartori a Giuseppe Monticone, Direttore della rivista "Il mandolino".

Giacomo Sartori (nato ad Ala l'8.3.1860, morto a Trento il 25.3.1946), compositore, organista, direttore di banda, direttore d'orchestra.

Dal "Dizionario dei Musicisti del Trentino" curato da Antonio Carlini e Clemente Lunelli, 1992, Città di Trento, Biblioteca Comunale di Trento, Stamperia Artigianelli, Trento.

Figlio di Domenico, barbiere, e di Edvige Lutteri.

Iniziò la professione paterna e iniziò a suonare il mandolino da autodidatta e scrisse la sua prima composizione a 18 anni.

Nel marzo del 1881 si iscrisse come "apprendista di violino" alla Società Musicale di Ala. Approfondì quindi gli studi musicali a Rovereto e fu allievo di Tito Brogialdi per il violino e di Giovanni Toss per la composizione.

Ad Ala, dove continuò a vivere, divenne ben presto l'animatore della vita musicale cittadina.

Sostituì spesso il direttore titolare della "banda sociale", fu insegnante degli studenti della "banda" e suonò l'organo in chiesa.

La prima esibizione pubblica risale al 26 gennaio 1888 nella sala della Filarmonica di Ala. Suonò il violino ed eseguì la fantasia da "Roberto il Diavolo" di G. Meyerbeer con Lorenzo Frelich al pianoforte.

Nel 1889 sposò Elvira Wagmeister di Appiano dalla quale ebbe quattro figli. Durante la prima guerra mondiale fu rifugiato a Verona dove suonò spesso il primo violino in concerti sinfonici.

Dopo la fine della prima guerra mondiale non tornò ad Ala, ma si trasferì a Trento vicino alla figlia, dove si dedicò totalmente alla musica.

Fino al 1938 diresse l'orchestra di mandolini "Club Armonia" al posto di Vigilio Kirchner e tenne numerosi concerti in città del Trentino-Alto Adige e in diverse altre città d'Italia.

Era un esperto di strumenti musicali a plettro (cioè mandolino) e iniziò a scrivere solo per ensemble di mandolini e chitarre (quartetti o orchestre).

Una serie di pubblicazioni furono pubblicate regolarmente sul quotidiano "Il Mandolino" di Torino dal 1894 al 1939 e anche sulle pagine del "Mandolinista italiano" di Milano.

Le sue composizioni musicali vinsero per sette volte prestigiosi premi e in poco tempo raggiunse la fama in tutto il mondo. Diversi ensemble mandolinistici all'estero intitolarono il suo nome e gli fu attribuito il titolo di "Lehar del mandolino".

La sua produzione musicale fu destinata a numerosi ensemble mandolinistici e orchestre ampiamente diffuse in tutta Europa fino alla seconda guerra mondiale e rispetta la tradizione italiana di temi musicali melodici e popolari con venature malinconiche nelle "elegie" e nelle "serenate", leggerezza e animazione nelle melodie danzate, segni di un godimento immediato.

Particolarmente famoso divenne in Trentino l'"Inno di Katzenau"; altri inni furono scritti per il "Veloce Club", il "Circolo Armonia" e, già nel 1900, per le "Fiamme Gialle" di Verona ("Inno al finanziere").

In segno di omaggio la città di Ala gli ha dedicato il teatro comunale.

- Tags

- cartoline del trentino, giacomo sartori, giuseppe monticone, il mandolino, mezzolombardoantica, musica, personaggi trentini, rivista

- Album

- Visite

- 187